筑港钩沉⑨:新中国培养的第一代大学生来到工地

1953年8、9月份,旅大工程队(三公司前身)空前活跃起来,原来是新中国培养的第一代大学生分配到了工地。武汉大学、大连工学院毕业的十几位同志,可谓是风华正茂、英姿勃勃。

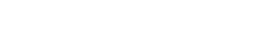

大学生们的到来活跃了职工生活,他们大多能文能武、会拉会唱,文艺生活丰富,一改过去的沉闷气氛。他们把知识“还”给人民,担任了业余文化教员、技术教员,每到晚上总能看到他们在各个宿舍里给工人上课。更重要的是,他们都成了工人的好伙伴,一到工地就树立了“以工人为师”的信念,泥里水里和工人一起劳动,空暇时间和工人谈心,有的工人找对象请他们参谋,写家信烦他们代笔,兄弟情谊浓厚。

那时候,还有个规矩,大学生们实习转正后不久就担任副班长、副工长,直接组织生产,有利于生产、管理、技术的“三结合”,领导、技术干部、工人的“三结合”。

50年代职工的业余生活丰富多彩。那时候,90%以上的职工都住集体宿舍,多数人消磨业余时间的方式是谈天和看书学习。工会为了活跃职工的业余生活,经常组织大家看电影戏剧。一些好的影剧、小说还组织大家讨论,如《钢铁是怎样炼成的》《卓娅和舒拉的故事》等,保尔那段关于人生价值的名言不少人倒背如流。

1956年甘井子工地职工排练了评剧《仲秋之夜》,乐队的主弦板胡手由木工老师傅担任,演出后很受职工欢迎,并参加了大连港的会演,属于获奖剧目。

最受欢迎的还要算交谊舞会。那时候,交谊舞刚从苏军中流传过来,人们跳得正欢,甘井子工地每周要搞2到3次舞会。每到举办舞会时,大食堂门口贴出彩色海报,大书“今日有舞”。

晚饭后,工会积极分子们把食堂的桌椅归并到一起,扫净水泥地面,洒上滑石粉,用电唱机放唱片,再用一面破鼓敲成“彭擦擦”的节奏,舞会就算开始了。

最热闹的时候,大食堂里能挤到五六十对舞伴,许多老师傅乐此不疲,确实成为调节人们生活的一种有效方式。