筑港钩沉⑩:鏖战海南秀英、海安两港,巩固新中国南部海防

1952年9月,交通部向新港工程局下达“巩固国防,开发海南岛”的“紧急军事任务”。新港工程局组织了包括工程技术、勘测设计、物资供应、潜水等近30名职工的先遣队,前往海南岛参与秀英、海安两港建设。

这是从塘沽新港施工第一线抽调下来的一支精干队伍,每人只给了两三天的准备时间,就从天津转北京乘火车南下。到达广州后,转乘军用带篷卡车行车三四天到海安,再乘军用登陆艇或机帆船渡琼州海峡抵达秀英港。

先期到达的职工,临时在附近一个小学挤睡地铺,自己动手搭设临时厨房,吃饭没有筷子,折树枝代用。

由于距离遥远且时间紧急,秀英、海安两港的地形、地物、地质、气象及潮汐、水深等任何基础资料皆无,他们边调查边进行设计,边组织施工。施工中需要的劳动力在当地解决,两年间经地方政府动员,参加两港建设的民工近6000名。

当时的施工设备简陋,海安港开工后,因无自动卸泥泥驳,用军用铁舟载泥,人力挑卸,不仅劳动强度大,且严重影响工程进度。后来采用排泥管浮筒拼装成能载泥10立方米的“开底泥驳”,日挖泥量显著提高。

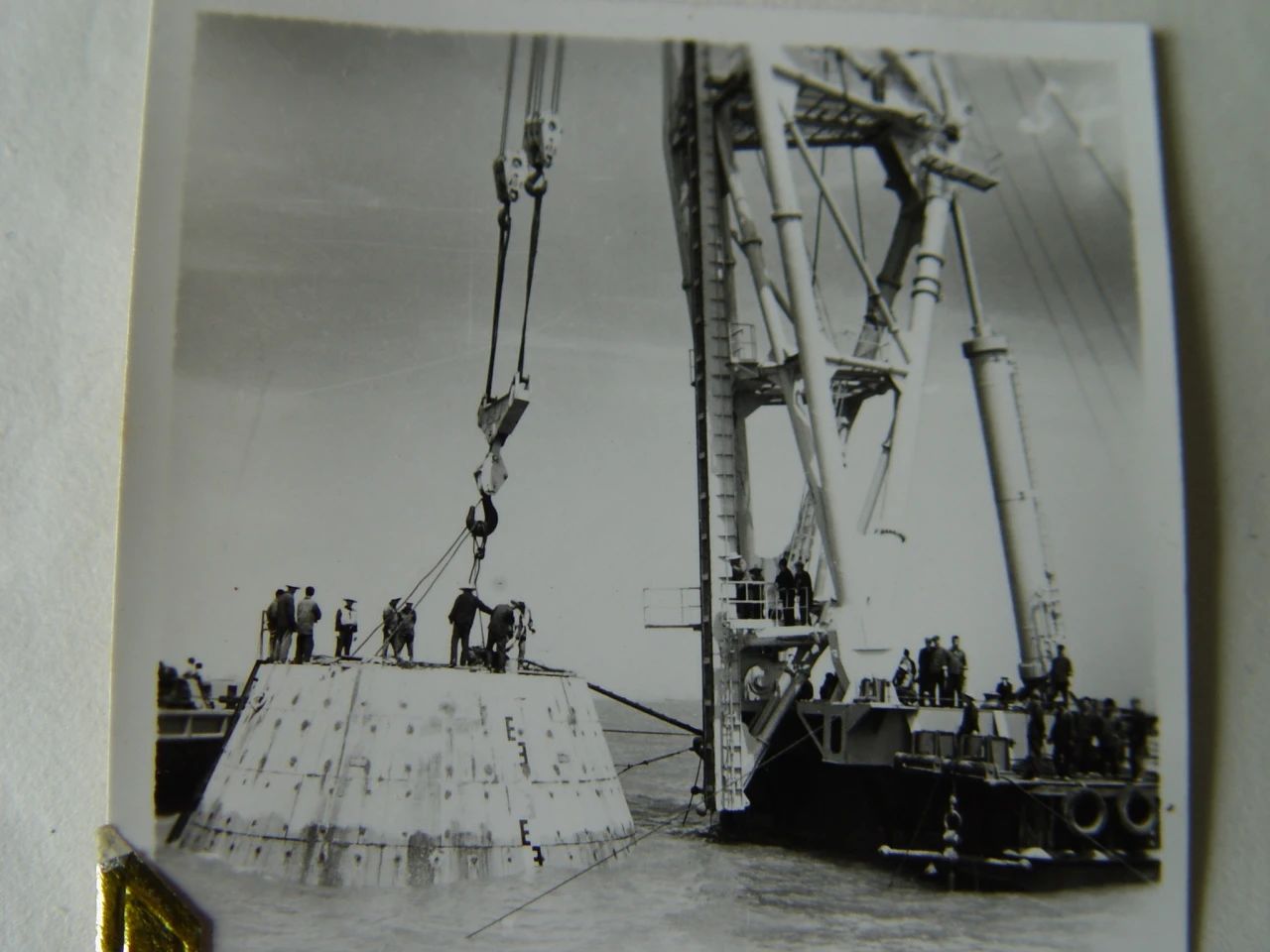

秀英港新建码头是我国解放后自行设计施工的第一座方块重力式码头,码头岸壁上部混凝土最初设计为就地浇注,后改为预制安装混凝土方块。预制混凝土方块学习苏联施工经验采用真空作业,在当时属业内首次。浇注混凝土真空作业,从设计到施工都缺乏实践经验,在苏联专家现场帮助指导下,取得完全成功,不但提高了模板周转率,增加了混凝土强度,还节省了大量水泥。

秀英港和海安港于1954年6月竣工。参加海南岛港口建设的一批工程技术人员,后来都成为设计、施工单位的总工程师或技术负责人。施工过程中,还培养了熟练工和技术工460名。任务完成后,部分队伍返回塘沽新港,许多人又于1954年9月参加湛江港建设。